壽命。この銘をきる刀工は多少の長短差はあるものの、代々長画で刻している。古より初物を食すと寿命が七十五日延びるというが、永くありたいものの代表として疑う余地のないものであろう。なお、冒頭に記した西郡鍛冶とはこの壽命の系統流派をいうが、西郡とは鎌倉期に存在した荘園「西郡荘」の旧跡一帯を指した中世の地名であり、令制国の下に置かれた地域区分の「郡」ではない。

美濃刀刻銘の誇張筆画について 若原利彦

はじめに

刀剣美術誌第625号に掲載された近藤邦治氏の論考「蒲生助長刀と附書状に見る本阿弥家の確執について」の中で、蒲生鍛冶の祖、助長を一文字助宗の裔とする通説は「蔭凉軒日録」を濫用した牽強付会であり、美濃国西郡鍛冶の出自ではないかという仮説が提唱されている。

その根拠の一つに、蒲生鍛冶には「蒲の右旁中央縦画を極端に伸ばして」刻銘する手癖があり、それが美濃系鍛冶特有の長いもの、永くありたいものを意味する銘字の終画を伸ばす慣習に共通しているという主旨が展開されていた。

本稿はこの近藤氏が引合いにした美濃刀刻銘の誇張筆画について、若干の事例を挙げて検証を試みてみたが、研究を積み重ねた成果といえるものには程遠く、せめて美濃刀研究の捨て石にでもなればとの思いで愚見を供覧する次第である。

なお便宜上、この誇張筆画を以後、「美濃の長画(ちょうかく)」と仮称するとともに、検証を進めていく中には、近藤氏が取り上げた資料との重複があることをお断りしておく。

事例と長画の意味するところの推考

その一、永くありたいもの

命:事例1

壽命。この銘をきる刀工は多少の長短差はあるものの、代々長画で刻している。古より初物を食すと寿命が七十五日延びるというが、永くありたいものの代表として疑う余地のないものであろう。なお、冒頭に記した西郡鍛冶とはこの壽命の系統流派をいうが、西郡とは鎌倉期に存在した荘園「西郡荘」の旧跡一帯を指した中世の地名であり、令制国の下に置かれた地域区分の「郡」ではない。

常:事例2

兼常。この刀工も複数いるが、長画銘以外はまず見ることがない。常は、長しなえ・とこしえであり、一門・末裔の政常や則常、友常にも長画が引き継がれている。

氏:事例3

兼氏(末関)。漢字学者の故、白川静博士によれば、古代文字の「氏」は祭肉を切り分ける刀を象っているといい、本例のように最終画が第一画をも突き抜けて長々と伸びる書体には、いかにもそれと思わせるものがある。しかしそのような限られた知識人にしか理解されない意図であるとは考えられず、単純に氏族のことを指し、同族の繁栄が末永く続くようにという願いではなかろうか。

ちなみに中濃から西濃にかけての地域では、現代においても氏族意識が強く、親類とは言えないような遠い縁戚者が、○○一統という同苗団で結びつき、交流してきた風土気質があり、これを頭分制といって、鄙人らしからぬ名家意識を、美濃の系図倒れと揶揄されてきた。

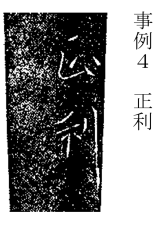

利:事例4

正利(坂倉関)。利は禾(穀物)を刂(刀)で刈るという字形であり、収穫から利益の意味と、刈ることから鋭利という二つの意味がある。

この立刀だけを捉えれば長剣が想起されるが、旁が同じ則(兼則など)に長画銘の典型事例が見当たらないほか、禾ともども伸ばした作例も存在するので、やはり利益(りやく)は永く続いてほしいとの願いであろう。

幸:事例5

兼幸。終画のみならず、第二画も伸ばしている珍しい字体である。

通常、幸は多かれと望むものであるが、華燭の典において、末永く幸せにとの言祝ぎもある。なお堀川門下の丹後守廣幸(平安城弘幸同人・参考1)

にも長画の幸が刻されているが、同工は『古今鍛冶備考』や『古今鍛冶銘早見出』などにおいて濃州関の出自と記載されており、京鍛冶に転向したのちも生国の慣わしを墨守していたことが窺われる。

价:事例6

兼价。カネヨシ、あるいはカネトモと読むのであろうか、いわゆる銘鑑漏れの刀工である。价は兵士(人偏)が身を守る介(甲殻・鎧)をまとった字形であるところから、大きい、あるいは善いという意味をもつ。これも幸と同様に善いことは長続きさせたいとの願いだろうか。

なおこれをカネスケと読むことは、声符である旁から勝手に類推した音であり、百姓読みと云われている。

その二、長いもの

帯:事例7

兼帯。俗に「帯に短し襷に長し」との慣用句があるとおり、長くなければ使えない代表の一つである。

縄:事例8、事例9

兼縄、縄賢。縄には古代条里制による通路の意味も含まれているが、事例8の~状に先端をくねらせて先細る懸垂曲線には、縄紐よりも朽ち縄(蛇のこと)を連想する人が多い。なお本工は寡作刀工なのか本例以外に同様の銘を径眼していない。

事例9の縄賢は終筆ではなく糸篇の第5画を伸ばしている。但し、これは兼㝎との合作刀工ではなく、仏門に帰依した所有者名であろうというのがこれまでの通説であり、注文主の銘であっても美濃の長画とした事例となっている。

話は派生するが、この縄賢の正体、あるいは縁者と思しき人物名を記した脇指を確認したので次に紹介する。それが資料1

の大縄賢物義辰(おおなわけんもつよしとき)と裏銘を刻した陸奥守大道であるが、この大縄義辰は『戦国人名辞典』によれば、常陸佐竹氏の一族にして家臣。生没年は不詳ながら、はじめ監物丞(賢物は当て字)を称し、天正年間以降は讃岐守に改称したと記されている。また大道銘の鏨運びで元亀天正境の製作と推定できることから、本刀は義辰の注文打と見て差し支えないであろう。そしてこの大縄義辰が縄賢同人、または縁者との考えに行き着いた根拠に引照したのが片苗字という慣習である。これは貴人の苗字と官職、または官途名の頭文字を合体省略したある種の諢名のことをいい、一例をあげると羽柴筑前守は羽筑(うちく)、古田織部正は古織(こしょく)という具合に通称することであるが、苗字に大小が付く場合は下字を借りるのが通例であり、太宰権帥(だざいのごんのそち)であった大江匡房は江帥(ごうのそつ)。参議・左大弁であった小野篁は野宰相(やさいしょう)、または野相公(やしょうこう)と称されていた。この習俗に従えば、大縄賢物義辰は縄賢に片苗字化され、前述したとおり兼㝎の裏に見る注文主銘と重なるのであり、これまでの入道名説に並ぶ新たな解釈として提唱したい。但し、この大道注文作が仮に天正元年(1573年)作であるとしても、兼㝎の現存最晩年作、大永六年(1526年)からは47年もの開きがあるため、大縄義辰が一代で両工に造らせたとするよりは、賢物という官名に世襲があったとみるほうが自然ではと考えている。

斘:事例10

兼斘。本工はカネマスと呼ばれており、斘は升の俗字である。

升は容積の単位であり、計量器でもあるが、斗、すなわち柄杓という意味にも遣われており、その長柄を表していると思われる。

なお、この斘の代わりに舛の字を当てている刀剣書が多いが、『大辞典』によれば舛の音はセン、シュン、訓はソムクで名乗りは無く、これを俗に升と混じて、舛と書くは誤りとの注釈がある。

ここで再び話を派生させるが、この似非文字遣いと似たような誤った語彙に、戦後新聞社が独擅場(どくせんじょう)を独壇場と誤植して繰り返し、読みまで「どくだんじょう」に歪形して、広く一般に定着させている例があり、これらを譌字、つまり間違いと認識する人は多くなく、正しい用語が肩身を狭くしているのが実態である。

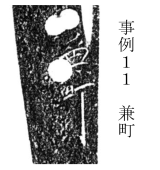

町:事例11

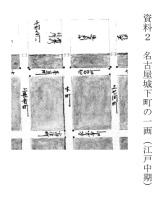

兼町。通常、町には地方公共団体としての行政町と、地番より上位にある市街地の一区画単位とがあるが、尺貫法の度量衡では長さの単位と、面積の単位(町歩)にも使われていた。また丁と町の語義は田地を区切る畦を指し、畦道からさらに道の意味へと転化したといい、町通が略されて町となったともいわれている。そのため古地図では街路(資料2)

に町名が記されているものを見るが、その筆致は、やはり道のりの長さを示すがごとく伸びており、本工の刻銘はこれと類似したものであろうと考える。

岸:事例12

兼岸。岸の字源は水際のやや切り立ったところをいい、入り組んだ岩礁海岸の多い我が国では、岸が長いという表現が馴染まない地域もあることであろう。しかし海に面しない美濃国にも揖斐・長良・木曽の三大河川があり、滔々とした流れの川べりを指して、長いものの比喩とすることに違和感はない。また仏典の教義にある煩悩を解脱した涅槃の境地、即ち彼岸を単に岸ということもあり、そうであるならば俗人にとって悟りへの道は、果てしなく長いと説いている。

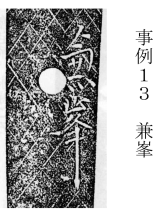

峯:事例13

兼峯。峯は峰の異体字であり、山岳のいただきである。従って本字の長画は長いではなく、高い意味となるが、音符の丰(ホウ)は穀物の穂を意味しているので、あるいは稲穂のような茎の長いものに見立てたものかもしれない。

その三、未詳のもの

野:事例14

日比野三位。昆野に見紛うが日比野であろう。日比野氏は尾張国葉栗郡日比野を発祥の地とする川並衆(水運を平時の生業とする川賊)が知られており、斉藤・織田両家中にもその名を残した。個名の特定はできないが、三位は正式な位階ではなく百官名という僭称の一種である。したがって本作も縄賢同様、注文主銘の事例であるが、「野」については言うまでもなく長いものに関連する字義を有していない。しかし長野県の広報に、県名の由来として、千曲川の堆積盆地である善光寺平(川中島の合戦地で知られる)が長い傾斜地であるさまを長野と呼んでいたと紹介されており、これに乗じた勝手な推測に過ぎないが、木曽川流域の氾濫原地域にあった日比野郷も、そのような地形であったのかもしれない。

その四、美濃の長画に紛れるもの

輝:事例15

輝廣。人繞(儿)の右はらいが軍の下まで大きく伸びているため、類例の一つかと早計したが、同工とほぼ同時代を生きた毛利輝元や上杉輝虎(謙信)の署名(資料3)

にも同様の筆法がうかがわれるので、当時の標準的な書体であろうと検めている。

その五、美濃刀以外の新刀長画

虎:事例16

虎徹。虎は日本に生息していなかったが、大陸や半島から伝わった絵画等(資料4)

を手本にして、様々な作品に模されている。それらの多くは蛇のようにくねった尾をしており、ハネトラの銘字はこの姿そのままに写し取ったものであろう。

このように美濃鍛冶特有の慣習であった長画が、新刀期には各地の刀工に刻されているが、それらの多くに長いもの、永くありたいものという支配条件までは受け継がれておらず、徒に字体を弄しているように思われる。

おわりに

美濃の長画についての考察は、表面的な所見の列記に過ぎず、古文献との照査も十分とはいえない。そのため古語研究の観点からは、別様の見解も有りうる惧れと、何よりも長画とした理由に辿りつけなかったことには、忸怩たる思いを残している。

なお本稿を執筆するにあたり、多くの資料と大半の知見を近藤氏から授けられた。

そのため同氏の口述筆記に代わりないものと自覚しているが、文責は当然ながら筆者自身に帰するものであり、不見識と指摘されるところがあれば甘受する次第である。 (若原利彦 岐阜県支部評議員)

押形・写真資料をご提供いただいた方々

林茂一様、小野裕様、篠田幸次様、杉浦良幸様

参考文献・書籍

『字通』

『刀剣銘字大鑑』

『日本刀銘鑑』

『室町期美濃刀工の研究』

『日本刀大百科事典』

『特別展 兼定と兼元 ―戦国時代の美濃刀』ほか